Aktuelle DBFZ-Projekte

Im Rahmen des DBFZ-Alumni-Fests konnten sich alle Teilnehmende über aktuelle Projekte und Themen aus dem DBFZ informieren. Wir danken allen Beteiligten für Ihre Beiträge und einen regen Fachaustausch, der vor Ort stattgefunden hat.

Integrierte Biomassenutzung in Landwirtschaft und Industrie

Laufzeit: 01.05.2022 bis 30.09.2025

Ansprechpersonen: Svenja Weber, Dr. Nils Engler, Dr. Jana Mühlenberg

Projektinhalt:

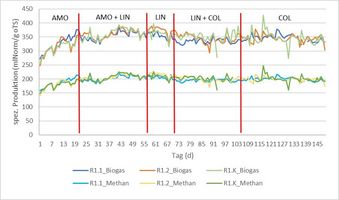

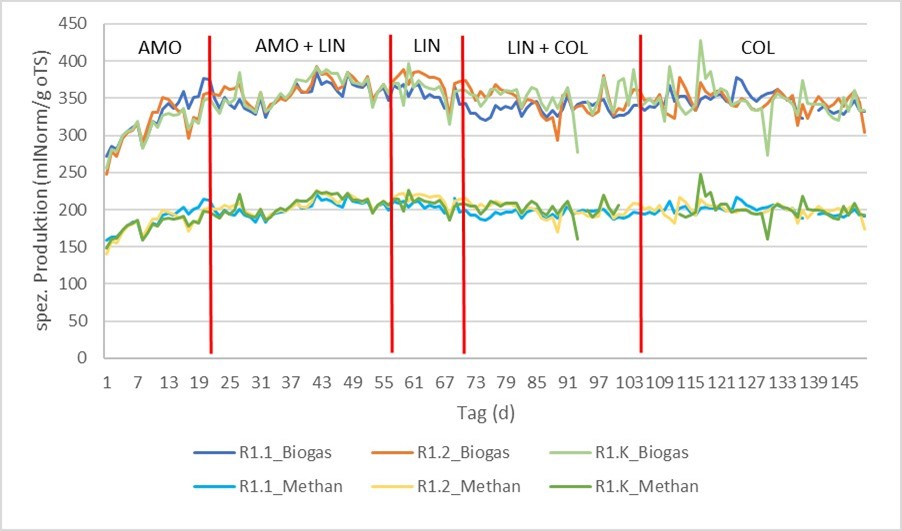

Die Erschließung von Wirtschaftsdünger-Potentialen und deren Risiken ist eine wichtige Maßnahme zur Reduktion von THG-Emissionen aus der Landwirtschaft. Antibiotische Rückstände in Wirtschaftsdüngern wie HTK haben oft unbekannte Auswirkungen auf den BGA-Prozess und können zu Resistenzbildungen führen. Durch das Vorhaben sollen Einbußen und Risiken minimiert werden.

- Antibiotika in der Geflügelhaltung

Problematische Wirkstoffgruppen: Fluorchinolone, Polypeptide, Makrolide, Aminoglykoside, Lincosamide. Nachgewiesene Konzentrationen im geringen mg/kgTS Bereich.

- Antibiotika in BGA

Nach ersten Erkenntnissen in Laborversuchen keine eindeutigen Auswirkungen der untersuchten Wirkstoffe auf die Gasbildung. Rückstände der Wirkstoffe jedoch auch in Gärresten nachweisbar.

Das suche ich:

Projektpartner oder Fachpartner mit Ideen für Folgeprojekte in den Bereichen Substratvorbehandlung bzw. Gärproduktnachbehandlung mit dem Ziel der Reduktion der Antibiotikabelastung

Laufzeit: 01/2025 bis 12/2027

Ansprechperson: Roman Adam

Webseite: www.dbfz.de/mooreturn

Projektinhalt:

Das Projekt MOOReturn verbindet Moor-Revitalisierung mit wirtschaftlicher Wertschöpfung in der Region Malchin. Durch die schrittweise Wiedervernässung von mehreren hundert Hektar Moorflächen entlang der Oberen Peene wird eine jährliche THG-Einsparung von etwa 5.000 Tonnen erreicht werden.

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt, getragen von neun Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunalverwaltung, erforscht innovative Aufbereitungstechniken für Paludibiomasse und deren vielfältige Verwertungswege. Insbesondere die Produktpfade Papier- und Verpackungsmaterial, für Faserplatten & Baustoffe sowie chemische Grundstoffe stehen im Fokus.

Die Aufbereitungsanlage für Moorbiomasse wird im Maßstab einer Industrieanlage in der Modellregion Malchin errichtet. Die Verarbeitung soll rückstandsfrei erfolgen, wodurch ebenfalls die Herstellung von Düngemitteln aus Nebenprodukten des Aufbereitungsprozesses untersucht wird.

Neben ökologischen Vorteilen durch reduzierte Treibhausgasemissionen und erhöhte Biodiversität werden wirtschaftliche Anreize für Landwirte geschaffen. Die eingesetzte florafuel-Aufbereitungsverfahren ermöglicht eine flexible Verarbeitung verschiedener Biomassen und stellt damit eine belastbare Wertschöpfungskette sicher.

Projektträger: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

Rolle des DBFZ im Projekt: DBFZ ist Projektkoordinator

Scale Up: Möglichkeiten der DBFZ-Forschungsinfrastruktur

Laufzeit: 01.07.2025 bis 31.12.2027

Ansprechpersonen: Christian Krebs, Florian Geyer

Projektinhalt:

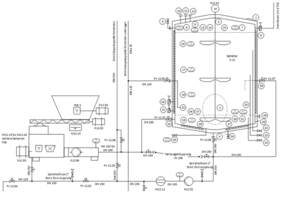

Etablierung innovativer biochemischer Verfahren zur Biomassenutzung zur Stärkung der Bioökonomie in den sächsischen Kohleregionen - Erweiterung der Forschungsbiogasanlage (FBGA) des DBFZ um einen Multifunktionsreaktor zum Einsatz von Rest- und Abfallstoffen zur Produktion stofflicher und energetischer Produkte.

Für zukünftige Fragestellungen der Bioökonomie ist die Übertragung vom Labor in die Praxis unabdingbar. Innovative Verfahren werden im Labormaßstab entwickelt, jedoch fehlen technische Anlagen im Pilotmaßstab. Grade für Rest- und Abfallstoffe, welche eine deutliche Änderung zum Substratmix bisheriger Verfahren darstellen, fehlen diese Kapazitäten. Durch die Erweiterung der FBGA wird diese Lücke geschlossen und die Übertragung von Projekten in die Anwendung möglich.

Projektträger: SAB

Das suche ich:

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Reaktors suchen wir ab 2028 interessierte Partner aus Forschung und Industrie, welche gerne neue Technologien, Substrate und Produktionsmöglichkeiten in den Themenfeldern Biogas, Substratnutzung oder Bioraffinerien testen wollen und dafür bisher nicht die passende technische Möglichkeit gefunden haben!

Laufzeit: 09/2018 bis 12/2026

Ansprechpersonen: Karin Naumann und Philipp Knötig (Projektleitung)

Webseite: https://www.dbfz.de/projektseiten/pilot-sbg/start

Projektinhalt:

Das Vorhaben Pilot-SBG adressiert im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr die Bereitstellung von erneuerbarem Methan als Energieträger für schwer elektrifizierbare Verkehrssektoren.

Zentraler Bestandteil des Forschungs- und Demonstrationsvorhabens sind die Planung und Errichtung sowie der erfolgreiche Versuchsbetrieb einer Pilotanlage im Technikumsmaßstab. Das Konzept verbindet sowohl etablierte als auch innovative Technologien und verarbeitet biogene Reststoffe, Nebenprodukte und Abfälle sowie grünen Wasserstoff für die Bereitstellung von erneuerbarem Methan als Hauptprodukt und wertigen Nebenprodukten.

Im Sinne einer innovationsunterstützenden Dienstleitung werden einerseits umfangreiche Versuche durchgeführt und Prozessparameter iterativ optimiert. Andererseits werden die dabei erhobenen Daten analysiert und umfassend bewertet um das Gesamtkonzept weiterzuentwickeln sowie dessen Skalierung hin zum kommerziellen Maßstab zu begleiten und zu unterstützen.

Zentrale Aspekte einer begleitenden Machbarkeitsanalyse sind vor allem die Ressourcenverteilung und ‑verfügbarkeit sowie sonstige Standort-, Infrastruktur- und Marktfragen.

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme steht der stabile Betrieb der Pilotanlage im Fokus. Innerhalb der vier geplanten Betriebskampagnen sollen die Ressourceneffizienz und der Methanertrag optimiert, sowie das Produktportfolio erweitert werden. Es sind jeweils zwei Kampagnen mit Edukten aus einem agrarischen Szenario (Stroh und Rindergülle) sowie aus einem urbanen Szenario (Grüngut und Biogut) vorgesehen.

Materialien aus Biomasse

Laufzeit: 1.10.2022 bis 31.10.2023

Ansprechperson: Bengt Verworner

Projektinhalt:

Im Vorhaben „MycoForm“ wird die wirtschaftliche und technische Umsetzbarkeit der gleichzeitigen Herstellung von zu 100 % biobasierten, robusten und dabei bioabbaubaren Formteilen und Speisepilzen auf Basis von (Agrar-)Reststoffen (u.a. feste Gärreste) untersucht. Die Formteile sollen sich als Verpackungsmaterial und Dämmplatten eignen. Außerdem wird die anaerobe Abbaubarkeit nach Nutzung der Verpackungen im Sinne einer zero-waste-Kreislaufwirtschaft geprüft.

Projekthintergrund:

Lignocellulose Reststoffe aus dem landwirtschaftlichen oder industriellen Sektor besitzen großes mengenmäßiges Potential, Jedoch können nicht alle Reststoffströme ohne weitere Aufbereitung nutzbar gemacht werden. Besonders holzige-halmgutartige Reststoffströme wie Stroh, Reste der Körnermaisernte oder Hanfschäben können dabei als Kultursubstrat für die Speisepilzerzeugung genutzt werden; z. B. durch Pilze, insbesondere Edelpilze wie Austern- Kräuterseitling und Shiitake. Die Aufschlusswirkung der pilzlichen Enzyme kann diese lignocellulosen Stoffe für nachgeschaltete Prozesse wie der Biogaserzeugung oder der Herstellung von Plattformchemikalien nutzbar machen.

Zielsetzung:

Es werden verschiedene Reststoff-Pilz-Kombinationen auf ihre Machbarkeit untersucht. Das heißt inwieweit lassen sich Reststoffe als Kultursubstrat für bestimmte Edelpilze nutzen. Die Machbarkeit wird anhand des Ertrags bemessen. Hierfür wird die biologische Effizienz als Bewertungsparameter gewählt. Dieser gibt das Verhältnis des Frischmasseertrages zum eingesetzten trockenen Substrat in Prozent an. Ein guter Ertrag liegt aus züchterischer Sicht, je nach Kultur, zwischen 70 und 100 %.

Aktueller Stand/ wichtige Ergebnisse:

Zur generellen Verwendbarkeit der Reststoffe für die Kultur von Edelpilzen werden die Biogaserträge der aufgebrauchten Pilzsubstrate ermittelt. Dabei kann festgestellt werden, dass sich nach der Erzeugung von Speisepilzen die verbleibenden Kultursubstrate als Biogassubstrat nutzen lassen. Die Biogaserträge sind dabei nicht weit entfernt von dem Benchmark-Substrat Maissilage und stellen dabei ein mögliches Substitut für Mais dar.

Zudem wird die Herstellung von Dämmplatten und Verpackungsformteilen aus eben diesen Pilz-Reststoffkombinationen untersucht. Es kann festgestellt werden, dass sich durch das Zusammenwachsen der Pilzhyphen mit dem Substrat nach entsprechender Trocknung feste Platten und Formteile erzeugen lassen. Diese Materialien sind vollständig biogen und könnten bedenkenlos kompostiert werden oder sich am Lebenszeitende des entsprechenden Produktes als Biogassubstrat nutzen lassen.

Projektträger: Projektträger Jülich (PtJ)

Rolle des DBFZ im Projekt:

Zuwendungsempfänger, wissenschaftliche Planung und Durchführung und Wissenschaftskommunikation

Das suche ich:

Gesucht wird vor allem ein Partner mit technischem Knowhow und einem Interesse der Skalierung der vorliegenden Projektidee für eine Überführung des Konzeptes in die Praxis. Eine gute Vernetzung für eine Materialversorgung ist hierbei sehr hilfreich. Ebenso wären Schnittstellen zur Lebensmittelindustrie oder zum Gastrogewerbe für den Absatz der erzeugten Speisepilze für eine marktnahe Weiterentwicklung von Vorteil.

Laufzeit: 08/2023 bis 07/2025 & 08/2025–01/2028

Ansprechpersonen: Dr. Andrés Acosta, Dr. Benjamin Herklotz

Webseite: https://ingrain.nrw/2023/10/06/altcell/

Projektinhalt:

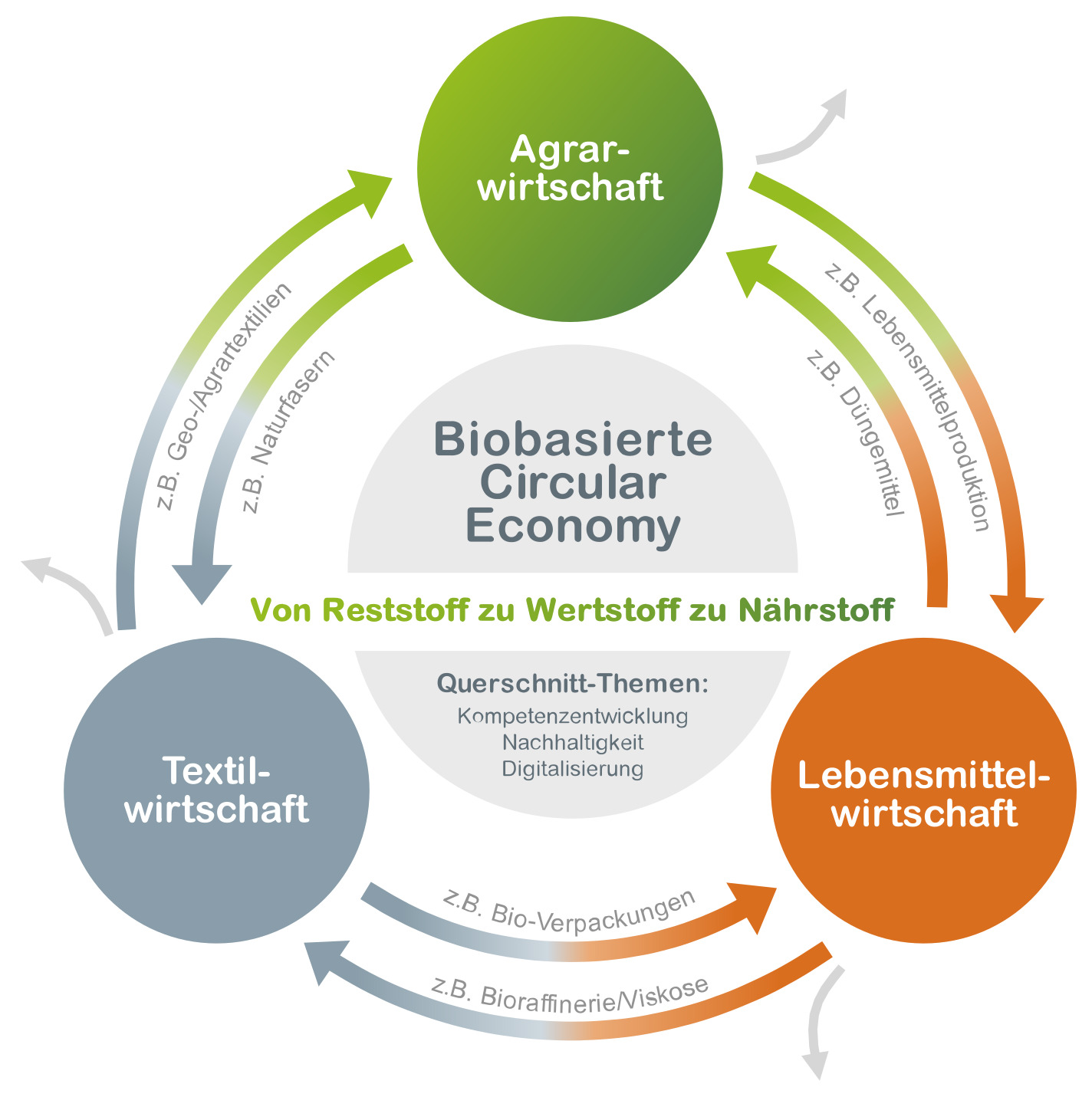

Ziel des BMFTR-geförderten Innovationsbündnis INGRAIN ist eine biobasierte Circular Economy der Agar-, Textil-, und Lebensmittelwirtschaft zur Entwicklung neuer Wertschöpfungspotentiale. Da die aktuelle Faserproduktion hauptsächlich auf fossilen Rohstoffen basiert, bietet Cellulose eine exzellente Alternative für die Produktion von Man-Made Cellulose Fibres (MMCF). Zumeist basiert die Rohstoffbasis hierfür bisher auf Holz. In Projektphase 1 des Technologievorhabens AltCell wurde dazu der sog. OrganoCat-Prozess am DBFZ erfolgreich auf den 10-L-Maßstab skaliert. Ziel der Projektphase 2 ist die Abbildung der vollständigen Prozesskette vom Reststoff über den Aufschluss mittels OrganoCat, der Verwertung von Nebenströmen bis hin zur gesponnenen Cellulosefaser im experimentellen Maßstab.

Das suche ich:

Interesse an Cellulose und cellulosebasierten Produkten sowie an den anderen Biomassebestandteilen wie Lignin und hemicellulosebasierten Hydrolysaten und Chemikalien

Emissionsminderung in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie

Laufzeit: 01.09.2021 bis 31.08.2024

Ansprechperson: Lukas Knoll

Projektinhalt:

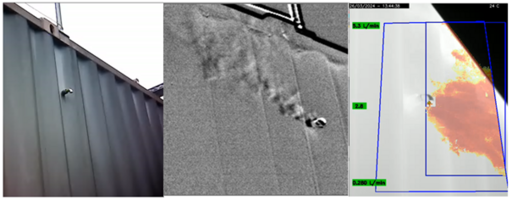

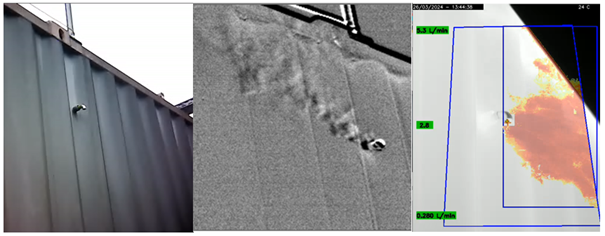

Das Projekt EmMinA untersuchte Methanemissionen aus Prozessen der Biogasaufbereitung, -verdichtung und -einspeisung. Ziel war die systematische Erfassung, Quantifizierung und Bewertung von Emissionsquellen sowie die Effizienz- und Kostenanalyse von Nachbehandlungstechnologien (z. B. regenerative thermische Oxidation, Methanoxidationsfilter) im Hinblick auf Emissionsminderungspotenziale. Mit Hilfe einer speziellen Gaskamera (sog. qOGI-Kamera) wurden an 15 Anlagen 77 Leckagen detektiert und quantifiziert. Die Ergebnisse lieferten wesentliche Erkenntnisse zu Optimierungsstrategien und unterstrichen die Relevanz kontinuierlicher Leckageerkennungsprogramme (LDAR). Als Projektträger finanzierte die FNR das Forschungsvorhaben. Das DBFZ war für die Messtechnik sowie die Analyse und Bewertung der Technologien zuständig und entwickelte die methodischen Ansätze. Projektpartner war Rytec.

Das suche ich:

Herausfordernd war, die Kooperationspartner für die Bereitstellung und den Zugang zu Biogasaufbereitungsanlagen zur Messung zu finden sowie die Daten und Betriebserfahrungen von Anlagen zur Bewertung der Technologien. Zur Weiterentwicklung der Messmethoden und Anwendung der Gaskamera ist das DBFZ auf der Suche nach Anlagenbetreibenden, die ihre Anlage emissionsseitig vermessen lassen wollen. Zudem können auch andere Anwendungsbereiche von Interesse sein, bei der der Einsatz der Gaskamera möglich ist (z.B. weitere Biomasseanlagen, Kläranlagen).

Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2025

Ansprechpersonen: Mario König, Mirjam Müller

Webseite: https://www.tfz.bayern.de/biogenefestbrennstoffe/projekte/325102/index.php

Projektinhalt:

In einem Projektkonsortium mit dem TFZ Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing, der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg sowie drei Abscheiderherstellern (Kutzner+Weber, Oekosolve und Exodraft) wird sowohl an Feldstandorten als auch auf dem Prüfstand die Funktionsweise von Elektroabscheidern im Dauerbetrieb untersucht. Neben dem Praxisbetrieb wird auch die Abscheiderprüfung laut DIN EN 33999 analysiert.

Projekthintergrund:

Bei der Verbrennung von biogenen Festbrennstoffen werden Schadstoffe, wie beispielsweise Feinstaub, emittiert. Die Entstehung dieser Staubpartikel hängt unter anderem von der Feuerung, dem Brennstoff und der Betriebsweise der Feuerung ab. Es bestehen erhebliche Risiken, dass die Emissionsgrenzwerte, die für diese Feuerungen gelten, im Alltag nicht erreicht werden können. Das gilt insbesondere für den vorhandenen Anlagenbestand, der derzeit in Deutschland auf 11,7 Mio. Einzelraumfeuerungen geschätzt wird. Um die Staubemissionen effizient zu reduzieren und die Belastung von Wohngebieten zu verringern, können beispielsweise elektrostatische Abscheider (ESP) als auch Katalysatoren in die Feuerung direkt integriert oder nachträglich in den Schornstein oder auf den Schornsteinkopf installiert werden. Bisherige Feldmessungen an Elektroabscheidern wurden meist nur über eine oder maximal zwei Heizperioden hauptsächlich an Zentralheizungen durchgeführt, wobei sich die Elektroabscheider nicht immer als voll funktionsfähig erwiesen oder auch nur eingeschränkt verfügbar waren.

Zielsetzung:

Verschiedene Elektroabscheider werden im Feld an Pellet- und Kaminöfen nachgerüstet. Die Betriebserfahrungen über mehrere Heizperioden durch das kontinuierliche Aufzeichnen von Betriebsdaten sollen für die Schwachstellenanalyse und die Ableitung von Nutzeranweisungen für den Betrieb herangezogen werden. Darüber hinaus sind Grundlagen zu erarbeiten, welche hinsichtlich der Vermessung und Bewertung von E-Abscheidern zu beachten sind. Die analysierten Aspekte reichen hierbei von messtechnischen und betriebstechnischen Fragen (Betriebsprüfung, Messgeräteeignung, Effizienz in der Praxis, Alterungseinflüsse u.v.m.) bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen von Anforderungen für mögliche Fördermaßnahmen.

Aktueller Stand/ wichtige Ergebnisse:

Für die Installation von E-Abscheidern ist entsprechend qualifiziertes Personal erforderlich. Neben unproblematischen Installationen existieren in Bezug auf die Einbausituation auch aufwändigere Konstellationen. Dazu sind entsprechende bautechnische und elektrische Sicherheitsanforderungen zu beachten. Im Falle fachgerechter Installation wurde eine stabile Staubminderung über 2 Heizperioden im Rahmen des Projektes sowohl in der Praxis als auch auf dem Prüfstand beobachtet. Partikelanzahlmessgeräte können ergänzende Informationen für die Bewertung von Emissionen als auch Emissionsminderungsmaßnahmen wie E-Abscheider liefern. Die Verwendung sollte in Kombination mit einer gravimetrischen Staubmessung erfolgen.

Projektträger: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)

Rolle des DBFZ im Projekt:

Am DBFZ werden die Feldanlagen für einen ausgewählten Hersteller betreut. Dazu wird im Technikum anwendungsorientiert die Stabilität der E-Abscheider wie auch von Katalysatoren unter verschiedenen Betriebsbedingungen analysiert. Ein spezieller Fokus ist dabei die Analyse der Staubemissionen mittels Partikelanzahlmessverfahren.

Das suchen wir:

Kooperationspartner im Bereich Partikelanzahlmessung, Institutionen/Kommunen, die sich mit Luftreinhaltung beschäftigen, last but not least Feldtestteilnehmer (Kaminofenbesitzer – Es gibt einen E-Abscheider und Support im Austausch für die Möglichkeit Betriebsdaten aufzunehmen und periodische Emissionsmessungen durchzuführen.)

Laufzeit: 16.05.2024 bis 31.05.2027

Ansprechpersonen: Dr. Andreas Schedl (Projektleiter), Rafiandy Dwi Putra (Stellvertreter)

Webseite: https://www.dbfz.de/biofe

Projektinhalt:

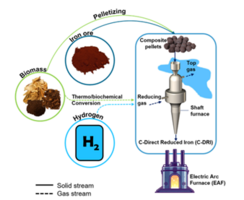

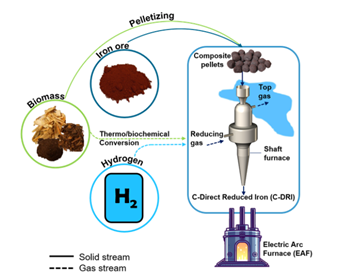

Die Eisen- und Stahlindustrie in Deutschland steht vor einem Wandel hin zur klimaneutralen Produktion. Ziel ist es, den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Direktreduktion (H₂-DR) zu fördern, da dieser deutlich weniger CO₂ verursacht als der herkömmliche Hochofenprozess. Wegen aktueller Herausforderungen bei der Wasserstoffversorgung dient die erdgasbasierte Direktreduktion (EG-DR) als Übergangstechnologie. Im Fokus des BioFe-Projekts steht der Einsatz biogener Reststoffe zur Unterstützung dieser Transformation. Biomasse kann fossiles Erdgas ersetzen und auf drei Arten eingesetzt werden: als Wärmequelle, als Reduktionsgas (Nutzung des Pyrolysegas) oder als fester Zusatzstoff (Biokohle) in Pellets. Ziel ist es, optimale Nutzungskonzepte für EG-DR und H₂-DR zu entwickeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, regionale Reststoffe zu nutzen und die Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkungen zu bewerten.

Projektträger: Sächsische Aufbaubank (SAB)

Hybride Systeme zur Wärme- und Biomethanbereitstellung

Duration: 2024 – 2027

Contact person: Duaa Allahseh

Project content:

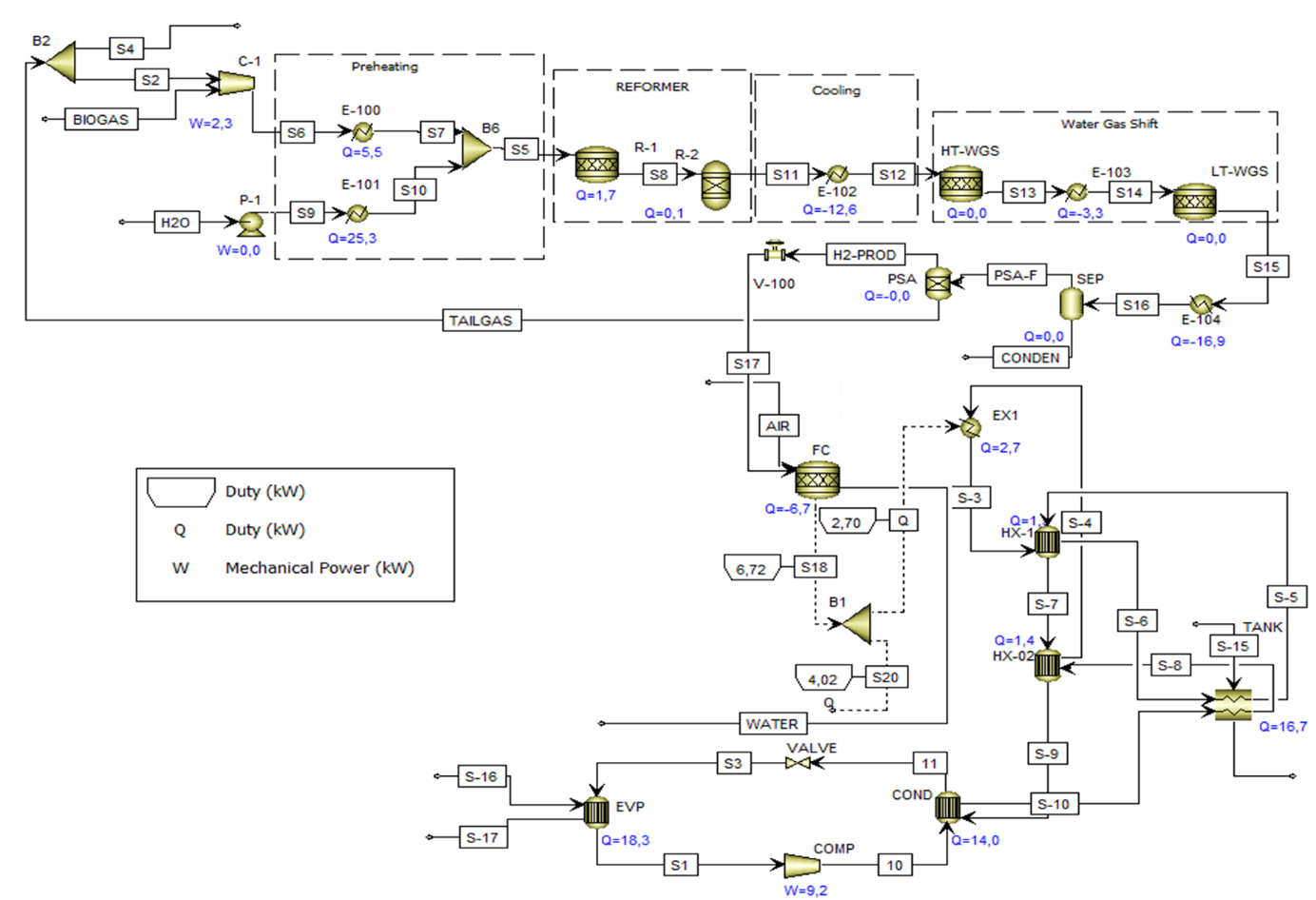

This project focuses on developing a hybrid heating system that integrates three complementary technologies: Steam Reforming of Biogas (SRB) for sustainable hydrogen production, High-Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells (HT-PEMFC) for combined heat and power generation, and a Water Heat Pump (WHP) for efficient thermal supply. By linking these components with heat storage, the system aims to ensure reliable heating even under challenging winter conditions, reduce dependence on fossil fuels, and enhance overall sustainability in residential energy use. The research involves process modeling with Aspen Plus/HYSYS and explores opportunities for improving system efficiency, hydrogen utilization, and sector integration. Future work will include experimental validation and techno-economic assessment.

Role of DBFZ: PhD research with DBFZ supervision and support

What I am looking for:

Partners from industry or research institutes to exchange and discuss ideas, and to receive feedback within the scientific community regarding:

- Hybrid heating systems containing fuel cells and heat pump

- Hybrid heating systems containing biomass

- Technologies to transform biomass into material and energy forms for the transportation sector

Laufzeit: 01.01.2024 bis 30.06.2026

Ansprechperson: Philipp Wilker

FKZ: 03EI5472

Webseite: www.energetische-biomassenutzung.de/de/projekte/03EI5472

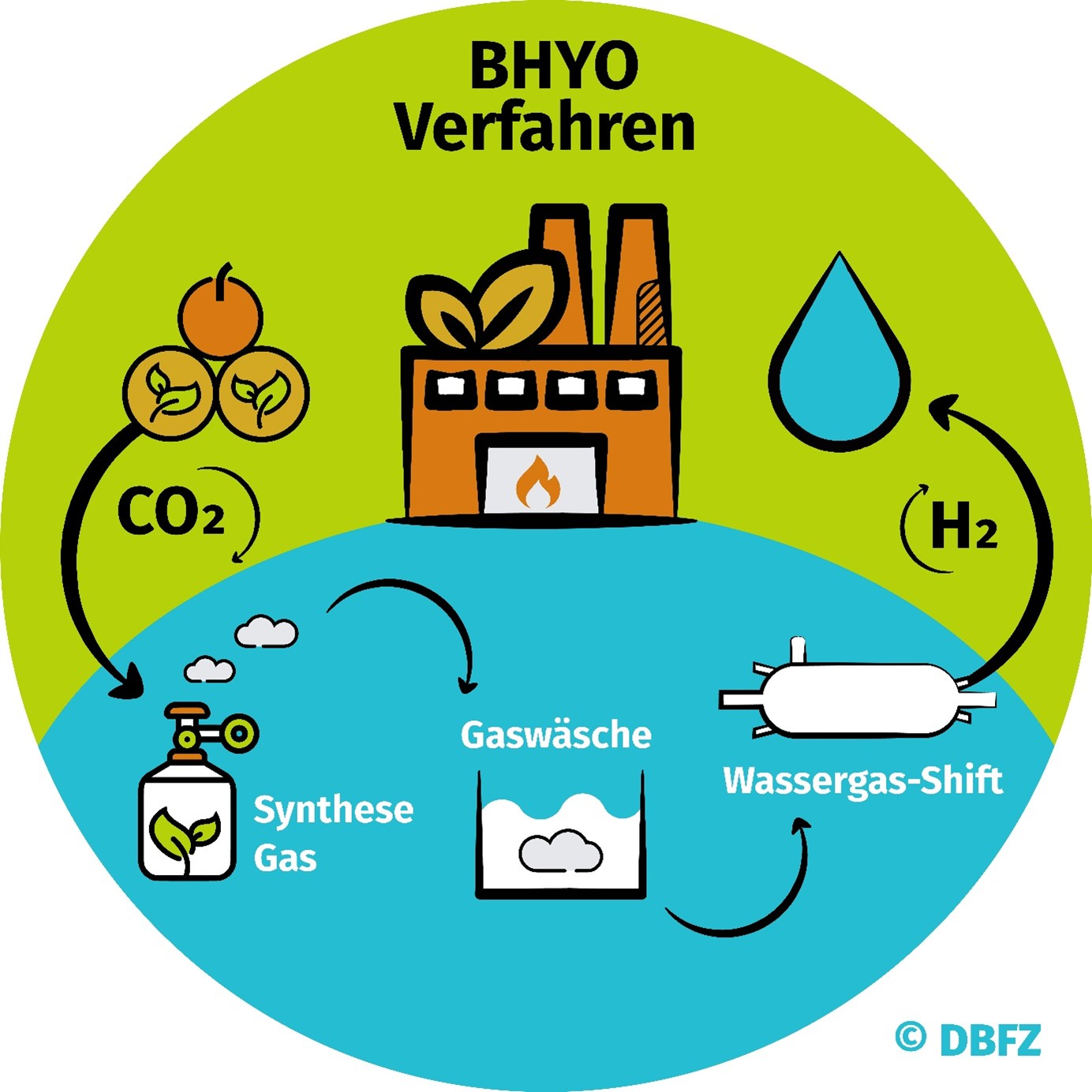

Projektinhalt:

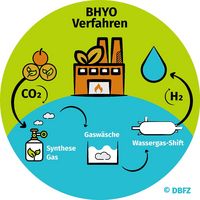

Das Projekt BioH2 zielt auf die klimaneutrale und bedarfsgerechte Erzeugung von Wasserstoff und Wärme aus biogenen Rest- und Abfallstoffen mittels des von der BHYO GmbH entwickelten Vergasungsprozesses ab. Dabei soll eine Sektorenkopplung zwischen den Bereichen Strom, Biomasse und Prozesswärme erreicht werden. Das DBFZ unterstützt das Projekt einerseits durch die Durchführung von Messkampagnen zur Prozessbilanzierung und Überwachung der Produktgasqualität sowie durch die Untersuchung der Eignung neuer biogener Abfallstoffe für den Vergasungsprozess. Andererseits ist das DBFZ für die THG-Minderungsanalyse und die Nachhaltigkeitszertifizierung des Produkts zuständig. Das Projekt wird im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms des BMWE über den Projektträger Jülich finanziert.

Nationaler und internationaler Wissenstransfer

Laufzeit: 07/2021 bis 12/2026

Ansprechpersonen: Kerstin Wilde, Annett Pollex, Virginie Bellmann (PL und Projektmanagement), Wiebke Wedekind und Mirjam Müller als weitere Ouptputleitende

Webseite: www.eth-soil.com

Projektinhalt:

Das ETH Soil Projekt zielt mit dem Slogan „Bio-Power for Healthy Soils“ darauf, die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Äthiopien klimafreundlich und widerstandsfähiger zu machen, Flächenproduktivität zu steigern und mehr lokale Wertschöpfung zu ermöglichen, indem bislang ungenutzte Reststoffe einer energetischen oder materiellen Verwertung zugeführt werden. Dabei spielt die Herstellung von pflanzenkohlebasierten Biodüngern und deren Einsatz zur Bodenverbesserung eine zentrale Rolle. Insgesamt wurden bislang ca. 360 t pflanzenkohlebasiertem Biodünger erzeugt, 380 Bäuer:innen geschult und in die Bodenverbesserung mit pflanzenkohlebasierten Biodüngern involviert, und dabei 17,3 ha degradierte Ackerfläche verbessert. Das Projekt wird im Rahmen der BMZ-Kernthemenstrategie „Leben ohne Hunger“ im BMZ-Schwerpunkt „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ gefördert. Das DBFZ ist der Auftragnehmer des BMZ und setzt das Projekt zusammen mit seinen Durchführungspartner in den Regionen Oromia und Sidama in Äthiopien um.

Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Ansprechpersonen: Brödner, Romy; Siebenhühner, Eva

Webseite: https://dbfz.de/kreislauf

Projektinhalt:

Der „KreisLauf“ macht Zirkularität im Alltag erlebbar: Junge Erwachsene erfahren, wie regionale Wertschöpfung durch Nutzungskaskaden in biogenen Stoffkreisläufen vor der eigenen Haustür entsteht und bereits umgesetzt wird. Die Idee basiert auf dem Bestreben, das Bewusstsein für und die Sichtbarkeit von biogenen Reststoffen aus dem Forschungsfokus des DBFZ in den Alltag der Bevölkerung zu übertragen. Zu diesem Zweck werden biogene Abfälle und Reststoffe aus der Ressourcendatenbank des DBFZ ausgewählt und für einen Stadtrundgang aufbereitet. Dabei werden Ansätze aus Geocaching, medialer Wissensvermittlung, Gaming und klassischem Routentracking genutzt. Das Konzept wird in Leipzig umgesetzt, ist aber prinzipiell auf andere Städte übertragbar.

Aktueller Stand/ wichtige Ergebnisse: s. Projektwebseite; Rundgang ab 10/2025 final

Projektträger: Volkwagenstiftung

Rolle des DBFZ im Projekt: DBFZ Projektleitung; Partner: Stadtreinigung Leipzig, Games & XR Mitteldeutschland e.V.

Das suche ich: Gerne E-Mail-Adresse hinterlassen, wer an der Eröffnungsrunde unseres Kreislaufs im Oktober 2025 dabei sein möchte